Hop hop hop, après une moussaka, je passe voir la fin du concert d'Anna Calvi. Le public a l'air enthousiaste, et la voix est très puissante. Mais le son est tellement mauvais et l'instrumentation désagréable que je ne reste même pas une chanson... Oups...

Je préfère aller me placer pour PJ Harvey. Elle arrive, tout en simplicité. Sa voix est spécifique et agréable, la musique est originale et planante, et les musiciens sont tous super vieux ! Les chansons s'enchaînent avec fluidité. Je ne connaissais pas du tout, je ne peux pas dire lesquelles venaient de quel album, mais pendant un long moment, des chansons du même genre se sont succédé. La musique étant agréable, cela n'a pas posé problème, mais vers la fin du concert, des chansons plus variées ont fait leur apparition, faisant regretter l'ordre choisi : quelques disparités plus élégamment dispersées auraient été agréables. Là, le concert commençait à changer de couleur quand j'ai dû filer à contre-coeur vers le Chapiteau...

Oui parce qu'on ne transige pas avec The Do : Both Ways Open Jaws! Un des concerts que je serais allé voir à Lille s'il n'avait pas eu lieu au Paléo aussi. Olivia était magnifique, sa voix était au top malgré un son moyen encore une fois (une première au Paléo!) qui ne la mettait pas trop en valeur. Au niveau musical, c'est toute une expérimentation sonore qui se met en place, impossible de distinguer ce qui relève de l'improvisation de ce qui a nécessité de la répétition... Les chansons s'allongent, souvent un poil trop, mais leur choix est assez bon et leur instrumentation souvent bien pensée. "Bohemian Dances" et "Dust it Off" étaient magnifiques, j'aurais aimé quelques chansons de plus du premier album, notamment "Stay just a little bit more", mais on ne peut pas tout avoir! Le public était déchaîné, la musique était forte, un peu sale, sans concession, mise en valeur par de jolies lumières... très bonne.

Enfin, quelques chansons de The Strokes. Un show avec un décor et des effets vidéo sobres et efficaces, la caractérisation même de la rock star, une voix forte, et du vrai putain de rock quoi. Vraiment bon ! Je n'ai pas pu rester jusqu'au bout mais j'aurai envie d'approfondir. Première année où le Paléo m'apporte autant de découvertes !

Et hop!

vendredi 22 juillet 2011

jeudi 21 juillet 2011

Paléo 2011, 2e jour : It is ON !

Après des soucis de train (décidément), je file direct (avec une gaufre purée de pommes cannelle évidemment) vers la Grande Scène pour y voir AaRON. La joie de vivre communicative de Simon et, plus discrète, d'Olivier fait plaisir à voir, et on n'a pas de peine à croire le premier quand il avoue que le concert au Chapiteau est un des "meilleurs souvenirs de ma vie personnellement". Les chansons du premier et du deuxième albums se mêlent sans souci dans un concert cohérent. On appréciera les réorchestrations bien pensées des anciennes chansons, les nouvelles sont davantage préservées, mais sont aussi moins adaptées à la scène par moments, créant quelques rares longueurs. Mais la voix de Simon est toujours parfaite, leur musique est puissante, et les lumières éblouissent tout en gardant cette simplicité spontanée qui caractérise le groupe et en fait un très bon concert.

Puis, un petit tour au Chapiteau pour découvrir Angus & Julia Stone, les frère et sœur auteurs de quelques chansons que je connaissais sans savoir que c'était d'eux. Julia a une voix extrêmement particulière, un brin bizarre - tout pour me plaire, d'autant qu'elle la maîtrise et la laisse aller à la fois, donnant un mélange savoureux qui fonctionne très bien, notamment sur sa reprise de "You're the one that I want" (qui rappelle un peu la version de Pauline Croze). Angus a, quant à lui, une bonne voix de chanteur mais, en comparaison, elle paraît un peu banale, et leur partage quasiment équitable de chansons menées par lui et par elle crée un déséquilibre ; je me retrouvais à attendre celles de Julia plus que celles d'Angus. Par ailleurs, l'éclairage était très mauvais : heureusement qu'il y avait les écrans ou je n'aurais rien vu et aurais vite abandonné...

Sur la Grande Scène alors que la nuit tombe arrive Portishead. La voix n'a pas vieilli, toujours aussi puissante, et les tubes fonctionnent avec grâce. La musique est envoûtante, hypnotisante, et a gardé ses airs novateurs de l'époque. Le tout est très intéressant, malgré une certaine froideur du groupe qui ne communique pas du tout avec le public. Reste une envie d'en découvrir davantage.

Ensuite, je regarde et écoute de loin Beirut au Chapiteau, avec mes BOTTES VACHE. (oui j'ai des bottes vache) (non parce que c'est pas tout ça mais c'est que c'est un peu boueux par ici) (mes bottes sont magnifiques elles viennent du stand milk). Beirut propose une musique rafraîchissante, qui change du reste, avec beaucoup de cuivres, et une voix qui m'a rappelé celle d'Antony Hegarty. J'y rejetterai sans doute une oreille, mais ma mauvaise place m'a plutôt conduit vers le Club Tent où j'ai pu découvrir June & Lula. Un duo de filles très sympa, les deux voix s'accordent très bien à la manière d'un Mansfield.TYA, c'est frais, agréable, les chanteuses sont sympas, nous font participer à un gospel, font passer quelques messages anti-homophobie (d'ailleurs cette année au Paléo il y a PLEIN DE PEDES c'est un truc de dingue). Bref un bon moment.

Enfin, la soirée se termine sur la Grande Scène avec The Chemical Brothers. Un son fort, électro, dansant, puissant, qui se marie à merveille avec les visuels diffusés sur les grands écrans et qui occultent complètement les DJ, alors qu'on aurait parfois bien aimé voir comment la magie est opérée... Mais le parallèle entre ces vidéos sur écran géant et cette musique électronique était passionnant et m'a laissé un très bon souvenir.

C'est donc une soirée sans fautes que ce deuxième jour de Paléo !

Ce soir, petite soirée avec surtout PJ Harvey et The Do...

Puis, un petit tour au Chapiteau pour découvrir Angus & Julia Stone, les frère et sœur auteurs de quelques chansons que je connaissais sans savoir que c'était d'eux. Julia a une voix extrêmement particulière, un brin bizarre - tout pour me plaire, d'autant qu'elle la maîtrise et la laisse aller à la fois, donnant un mélange savoureux qui fonctionne très bien, notamment sur sa reprise de "You're the one that I want" (qui rappelle un peu la version de Pauline Croze). Angus a, quant à lui, une bonne voix de chanteur mais, en comparaison, elle paraît un peu banale, et leur partage quasiment équitable de chansons menées par lui et par elle crée un déséquilibre ; je me retrouvais à attendre celles de Julia plus que celles d'Angus. Par ailleurs, l'éclairage était très mauvais : heureusement qu'il y avait les écrans ou je n'aurais rien vu et aurais vite abandonné...

Sur la Grande Scène alors que la nuit tombe arrive Portishead. La voix n'a pas vieilli, toujours aussi puissante, et les tubes fonctionnent avec grâce. La musique est envoûtante, hypnotisante, et a gardé ses airs novateurs de l'époque. Le tout est très intéressant, malgré une certaine froideur du groupe qui ne communique pas du tout avec le public. Reste une envie d'en découvrir davantage.

Ensuite, je regarde et écoute de loin Beirut au Chapiteau, avec mes BOTTES VACHE. (oui j'ai des bottes vache) (non parce que c'est pas tout ça mais c'est que c'est un peu boueux par ici) (mes bottes sont magnifiques elles viennent du stand milk). Beirut propose une musique rafraîchissante, qui change du reste, avec beaucoup de cuivres, et une voix qui m'a rappelé celle d'Antony Hegarty. J'y rejetterai sans doute une oreille, mais ma mauvaise place m'a plutôt conduit vers le Club Tent où j'ai pu découvrir June & Lula. Un duo de filles très sympa, les deux voix s'accordent très bien à la manière d'un Mansfield.TYA, c'est frais, agréable, les chanteuses sont sympas, nous font participer à un gospel, font passer quelques messages anti-homophobie (d'ailleurs cette année au Paléo il y a PLEIN DE PEDES c'est un truc de dingue). Bref un bon moment.

Enfin, la soirée se termine sur la Grande Scène avec The Chemical Brothers. Un son fort, électro, dansant, puissant, qui se marie à merveille avec les visuels diffusés sur les grands écrans et qui occultent complètement les DJ, alors qu'on aurait parfois bien aimé voir comment la magie est opérée... Mais le parallèle entre ces vidéos sur écran géant et cette musique électronique était passionnant et m'a laissé un très bon souvenir.

C'est donc une soirée sans fautes que ce deuxième jour de Paléo !

Ce soir, petite soirée avec surtout PJ Harvey et The Do...

mercredi 20 juillet 2011

Paléo 2011, Premier jour : Guitares & Mise en jambe

Et voilà, c'est reparti, c'est mon cinquième PaléoFestival, et peut-être le dernier... Pour les plus incultes ou ceux sûrement plus nombreux qui arrêtent d'écouter ma voix nasillarde au bout de quelque temps, le Paléo est un festival de musique, le deuxième plus grand européen, qui a lieu à Nyon, en Suisse. Sept scènes, 225 000 spectateurs, six jours, une plaine gigantesque.

A cause de souci de transports, je suis arrivé plus tard que prévu en terre helvète et j'ai filé directement sur la plaine de l'Asse pour retrouver, malgré une boue inhabituelle due à un temps aussi peu clément que la météo parisienne, cette chaleureuse impression d'être un peu rentré à la maison.

Pas le temps de flâner pour découvrir le Village du Monde cette année dédié à l'Afrique Australe ou à la nouvelle création architecturale des étudiants suisses, on file directement assister à la fin du concert de Philippe Katerine au Chapiteau. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis arrivé directement pendant "Marine Le Pen" (youpi, les Google bots vont me répertorier et m'amener plein de fans du FN ; kikoo les fachos!). Le chanteur était coiffé d'une grande fleur dans les cheveux, maquillé d'yeux noirs sur ses paupières closes, et exhibait régulièrement sa "tablette de chocolat... mousse au chocolat". Le concert était finalement d'un absurde maîtrisé, comme toute la création de Katerine. J'ai apprécié de voir que malgré sa fantaisie habituelle, tout était quand même relativement géré, elle n'était pas un prétexte au n'importe-quoi. C'est ainsi que s'enchaînent sans souci ma préférée "Excuse-moi", des chorégraphies et costumes improbables, une compo à partir du jingle d'ouverture d'ordinateur Windows, quelques bribes de chansons et le très attendu "Louxor J'adore", le tout avec une voix plutôt pas mal. Agréable aussi l'impression qu'à travers le personnage, le chanteur est réellement heureux et touché du succès qu'il reçoit, comme si sa part déjantée répondait contre toute attente à celle, plus enfouie, du public. Une réussite, j'aurais aimé en voir plus.

Ensuite, j'ai très soigneusement évité Cali dont le pseudo-engagement m'exaspère malgré nos valeurs communes (désolé les fachos) (excusez l'emploi de ce terme, j'ai reregardé "Le Nom Des Gens" cette semaine, "la gauche c'est bien, la droite c'est des fachos, faut pas transiger là-dessus, sinon c'est la fin de tout"). De ce que j'en ai entendu de loin, les anciennes chansons semblaient bien réarrangées, mais ça n'a pas été suffisant à amener ma flammekueche devant le Perpignanais.

Puis, retour au Chapiteau pour The Nationals, un groupe très rock que je ne connaissais pas. Une voix forte et grave portée par un chanteur charismatique perce plus facilement que les instruments auquel le son du Chapiteau ne rend absolument pas justice, notamment pour les cuivres, presque inaudibles. Les chansons s'enchaînent sans trop de mal, toujours très rock, bien instrumentées et jolies, entre planantes et sombres. Malheureusement, aucune ne sort du lot, et très vite, elles commencent à se ressembler un peu trop... me conduisant à aller rejoindre Florent Marchet au Club Tent. Le public y est beaucoup plus clairsemé. Les quelques premières chansons ne me convainquent pas trop, me rappelant un peu trop la "Nouvelle Scène Française" d'il y a quelques années et qui a fait son temps. Heureusement, ensuite viennent des morceaux beaucoup plus intéressants musicalement, avec une sonorité beaucoup plus électro qui a dû sûrement plaire à mon côté PIFBP. De plus, les paroles quittaient le côté "petite histoire Bénabar" pour rejoindre des textes plus profonds et plus touchants. Le tout porté par de jolis effets de lumière, le jeune chanteur s'avère prometteur.

Enfin, le grand concert de la soirée, sur la Grande Scène, était Jack Johnson. Une belle gueule, une guitare sèche, des accompagnements simples et efficaces. Sa maîtrise sur son instrument et sur sa voix était plaisante, mais globalement, le concert manque d'originalité, et très vite, le même syndrome que The Nationals s'applique, les chansons s'enchaînent un peu trop facilement, sans grande différence. Cependant, sa musique relève d'un charme certain et fort agréable.

C'est ainsi une "petite soirée" qui s'achève, mais le Festival, toujours aussi bien géré, et qui a même fait quelques très rares entorses à son incroyable stabilité dans le choix des multiples stands, promet une semaine fort agréable.

A cause de souci de transports, je suis arrivé plus tard que prévu en terre helvète et j'ai filé directement sur la plaine de l'Asse pour retrouver, malgré une boue inhabituelle due à un temps aussi peu clément que la météo parisienne, cette chaleureuse impression d'être un peu rentré à la maison.

Pas le temps de flâner pour découvrir le Village du Monde cette année dédié à l'Afrique Australe ou à la nouvelle création architecturale des étudiants suisses, on file directement assister à la fin du concert de Philippe Katerine au Chapiteau. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis arrivé directement pendant "Marine Le Pen" (youpi, les Google bots vont me répertorier et m'amener plein de fans du FN ; kikoo les fachos!). Le chanteur était coiffé d'une grande fleur dans les cheveux, maquillé d'yeux noirs sur ses paupières closes, et exhibait régulièrement sa "tablette de chocolat... mousse au chocolat". Le concert était finalement d'un absurde maîtrisé, comme toute la création de Katerine. J'ai apprécié de voir que malgré sa fantaisie habituelle, tout était quand même relativement géré, elle n'était pas un prétexte au n'importe-quoi. C'est ainsi que s'enchaînent sans souci ma préférée "Excuse-moi", des chorégraphies et costumes improbables, une compo à partir du jingle d'ouverture d'ordinateur Windows, quelques bribes de chansons et le très attendu "Louxor J'adore", le tout avec une voix plutôt pas mal. Agréable aussi l'impression qu'à travers le personnage, le chanteur est réellement heureux et touché du succès qu'il reçoit, comme si sa part déjantée répondait contre toute attente à celle, plus enfouie, du public. Une réussite, j'aurais aimé en voir plus.

Ensuite, j'ai très soigneusement évité Cali dont le pseudo-engagement m'exaspère malgré nos valeurs communes (désolé les fachos) (excusez l'emploi de ce terme, j'ai reregardé "Le Nom Des Gens" cette semaine, "la gauche c'est bien, la droite c'est des fachos, faut pas transiger là-dessus, sinon c'est la fin de tout"). De ce que j'en ai entendu de loin, les anciennes chansons semblaient bien réarrangées, mais ça n'a pas été suffisant à amener ma flammekueche devant le Perpignanais.

Puis, retour au Chapiteau pour The Nationals, un groupe très rock que je ne connaissais pas. Une voix forte et grave portée par un chanteur charismatique perce plus facilement que les instruments auquel le son du Chapiteau ne rend absolument pas justice, notamment pour les cuivres, presque inaudibles. Les chansons s'enchaînent sans trop de mal, toujours très rock, bien instrumentées et jolies, entre planantes et sombres. Malheureusement, aucune ne sort du lot, et très vite, elles commencent à se ressembler un peu trop... me conduisant à aller rejoindre Florent Marchet au Club Tent. Le public y est beaucoup plus clairsemé. Les quelques premières chansons ne me convainquent pas trop, me rappelant un peu trop la "Nouvelle Scène Française" d'il y a quelques années et qui a fait son temps. Heureusement, ensuite viennent des morceaux beaucoup plus intéressants musicalement, avec une sonorité beaucoup plus électro qui a dû sûrement plaire à mon côté PIFBP. De plus, les paroles quittaient le côté "petite histoire Bénabar" pour rejoindre des textes plus profonds et plus touchants. Le tout porté par de jolis effets de lumière, le jeune chanteur s'avère prometteur.

Enfin, le grand concert de la soirée, sur la Grande Scène, était Jack Johnson. Une belle gueule, une guitare sèche, des accompagnements simples et efficaces. Sa maîtrise sur son instrument et sur sa voix était plaisante, mais globalement, le concert manque d'originalité, et très vite, le même syndrome que The Nationals s'applique, les chansons s'enchaînent un peu trop facilement, sans grande différence. Cependant, sa musique relève d'un charme certain et fort agréable.

C'est ainsi une "petite soirée" qui s'achève, mais le Festival, toujours aussi bien géré, et qui a même fait quelques très rares entorses à son incroyable stabilité dans le choix des multiples stands, promet une semaine fort agréable.

jeudi 14 juillet 2011

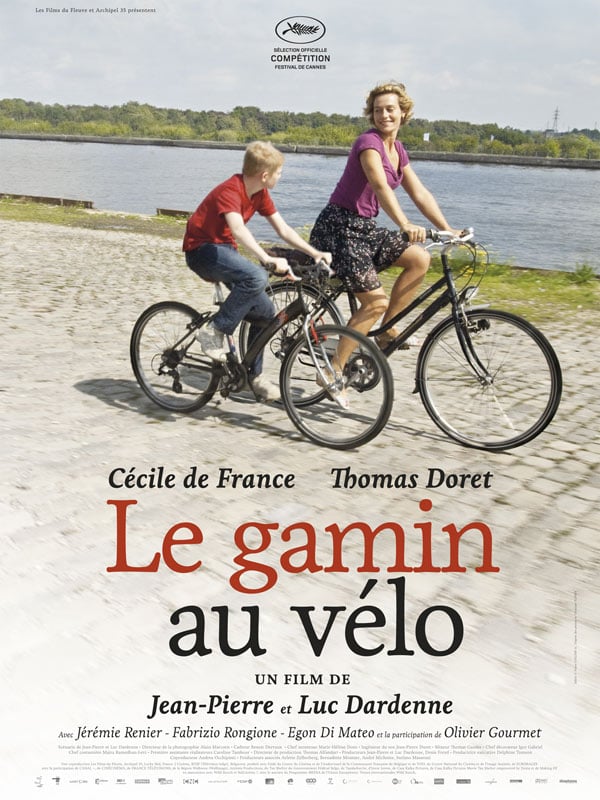

"Le Gamin Au Vélo", Jean-Pierre et Luc Dardenne

Le premier film des frères Dardenne que j'aie vu met en scène Cyril, 11 ans, abandonné par son père, placé en foyer pour enfants, et accueilli par Samantha, une jeune coiffeuse. Si le scénario n'a, en soi, rien d'original, le traitement très sincère et réaliste qui lui est donné corrige et dépasse cela. Ainsi, les quelques situations sans surprise sont largement compensées par la justesse des scènes, dont certaines n'hésitent pas à briser certains tabous habituels : automutilation, violence, comportement du père. Par ailleurs, la narration prend une forme assez particulière avec de nombreuses ellipses, pourtant rarement gênantes. Cécile de France y trouve là un rôle adulte, qu'elle habite avec talent, tout comme le jeune Thomas Doret, impressionnant de subtilité. On regrettera juste une fin un peu rapide, facile et manquant de subtilité. Cela dit, le souvenir que laisse ce film est avant tout une jolie impression de vérité, comme un sourire honnête.

"Le Nom des Gens", Michel Leclerc

Une autre très bonne surprise. Je n'avais pas autant apprécié une comédie française depuis... aussi loin que je puisse me souvenir ?! J'en avais lancé le visionnage d'un œil distrait, ne pensant pas tout regarder d'un coup : le synopsis tel qu'il était présenté sur les sites web de cinéma à l'époque de sa sortie m'avait rebuté. En réalité, le rythme soutenu des dialogues et des situations m'a suffisamment captivé pour que l'heure trente-huit est passée en un clin d'oeil - et en plein écran.

"Le nom des gens" est une comédie qui réussit l'exploit de traiter avec brio et brillance de thèmes sérieux aussi nombreux que polémiques : la Shoah, l'antisémitisme, l'Islam et l'islamophobie, les abus sexuels, les convictions et la tolérance politiques, le fascisme, la gauche, la droite, le milieu et tout ce qui va avec. Une superbe recette de la catastrophe totale : et pourtant, c'est un pari plus que remporté. Tant et si bien que c'est sans la moindre surprise que, lors du générique de fin, on apprend que Michel Leclerc et Baya Kasmi ont remporté le Grand Prix du meilleur scénariste de 2008. En effet, le scénario est la plus grande force du film : autour de l'histoire d'amour principale s'entremêlent tous ces glissants sujets dans une harmonie parfaite, rythmée et maîtrisée avec un soin qui apparaît comme naturel et spontané. C'est sans le moindre à-coup que le récit file du début à la fin, nous mène par le bout du nez à travers toutes les identités rencontrées, les clichés et les caricatures dénonçant les réalités.

Avec une narration aussi subtilement gérée, la fin un peu trop brutale n'apparaît donc que plus abrupte, et c'est bien là l'un des rares défauts du scénario : lors du dernier quart d'heure, les ellipses s'enchaînent, ne laissant pas le temps à l'évolution des sentiments des personnages de s'installer, et obligeant de manière peu habile le spectateur à s'adapter à la vitesse accélérée de l'histoire, rendant la conclusion un peu prématurée, moins développée que le reste, et peut-être plus facile qu'elle n'est en réalité.

Malgré cela, c'est bien la justesse du traitement de ces sujets polémiques variés qui marque dans ce film. Si les détracteurs reprocheront la place accordée à chacun et qui peut paraître simpliste si on regarde trop vite, c'est qu'ils n'auront pas saisi le côté très humble et simple du film, qui ne prétend pas être plus que ce qu'il est ; et il est déjà beaucoup. Par ailleurs, les clichés sont allégés par certaines phrases qui témoignent d'une profondeur rare dans la comédie. Cela compense quelque peu la présence de certaines séquences un peu superflues, se voulant comiques (Sara Forestier nue dans le métro) ou clin d'oeil (cameo de Lionel Jospin), mais qui font tache face à la multitude de scènes qui dénotent par leur audacité dans l'écriture et la réalisation.

Sara Forestier offre une performance agréable, dont le peu de surjeu est compensé par la fraîcheur et la vivacité qu'elle apporte à son personnage. En face, le calme amusé de Jacques Gamblin s'y allie dans une dynamique pleine d'alchimie. C'est en fait toute une galerie de personnages colorés qu'ils rencontrent, et qui participe au charme du film, chacun amenant sa pierre différente et particulière à un grand édifice qui réunit tous les problèmes identitaires sous la même égide de tolérance et d'humour.

"Le nom des gens" est une comédie qui réussit l'exploit de traiter avec brio et brillance de thèmes sérieux aussi nombreux que polémiques : la Shoah, l'antisémitisme, l'Islam et l'islamophobie, les abus sexuels, les convictions et la tolérance politiques, le fascisme, la gauche, la droite, le milieu et tout ce qui va avec. Une superbe recette de la catastrophe totale : et pourtant, c'est un pari plus que remporté. Tant et si bien que c'est sans la moindre surprise que, lors du générique de fin, on apprend que Michel Leclerc et Baya Kasmi ont remporté le Grand Prix du meilleur scénariste de 2008. En effet, le scénario est la plus grande force du film : autour de l'histoire d'amour principale s'entremêlent tous ces glissants sujets dans une harmonie parfaite, rythmée et maîtrisée avec un soin qui apparaît comme naturel et spontané. C'est sans le moindre à-coup que le récit file du début à la fin, nous mène par le bout du nez à travers toutes les identités rencontrées, les clichés et les caricatures dénonçant les réalités.

Avec une narration aussi subtilement gérée, la fin un peu trop brutale n'apparaît donc que plus abrupte, et c'est bien là l'un des rares défauts du scénario : lors du dernier quart d'heure, les ellipses s'enchaînent, ne laissant pas le temps à l'évolution des sentiments des personnages de s'installer, et obligeant de manière peu habile le spectateur à s'adapter à la vitesse accélérée de l'histoire, rendant la conclusion un peu prématurée, moins développée que le reste, et peut-être plus facile qu'elle n'est en réalité.

Malgré cela, c'est bien la justesse du traitement de ces sujets polémiques variés qui marque dans ce film. Si les détracteurs reprocheront la place accordée à chacun et qui peut paraître simpliste si on regarde trop vite, c'est qu'ils n'auront pas saisi le côté très humble et simple du film, qui ne prétend pas être plus que ce qu'il est ; et il est déjà beaucoup. Par ailleurs, les clichés sont allégés par certaines phrases qui témoignent d'une profondeur rare dans la comédie. Cela compense quelque peu la présence de certaines séquences un peu superflues, se voulant comiques (Sara Forestier nue dans le métro) ou clin d'oeil (cameo de Lionel Jospin), mais qui font tache face à la multitude de scènes qui dénotent par leur audacité dans l'écriture et la réalisation.

Sara Forestier offre une performance agréable, dont le peu de surjeu est compensé par la fraîcheur et la vivacité qu'elle apporte à son personnage. En face, le calme amusé de Jacques Gamblin s'y allie dans une dynamique pleine d'alchimie. C'est en fait toute une galerie de personnages colorés qu'ils rencontrent, et qui participe au charme du film, chacun amenant sa pierre différente et particulière à un grand édifice qui réunit tous les problèmes identitaires sous la même égide de tolérance et d'humour.

"Une Séparation", Asghar Farhadi

"Une Séparation" est un film qui vogue entre le drame de moeurs et une sorte de thriller judiciaire avec une aisance remarquable. Il apporte qui plus est une lumière troublante de sincérité sur la vie en Iran, loin des considérations polémiques habituellement rattachées à ce pays. Ici, c'est un débat éthique universel qui se met en place à travers les intérêts de deux partis de classes sociales différentes, l'un constamment soucieux d'être sous-estimé, et l'autre piégé entre sa réticence à condamner et son besoin de sauver sa famille. Le scénario distille les éléments de l'affaire, la rendant toujours plus haletante dans un rythme soutenu qui ne laisse la place à aucune longueur. Ce qui marque surtout, c'est l'importance de la subjectivité de chacun : les deux points de vue sont compréhensibles et recevables, il devient clair que l'affaire n'est sûrement qu'un grand malentendu, mais l'enjeu pour chacun est tel que leurs vies en seront bouleversées et qu'ils devront se battre pour leurs intérêts. Pourtant, impossible de discerner avec clarté quelle position la justice devrait prendre, car personne n'est le coupable, personne n'a de mauvaise intention, chacun se bat juste pour survivre, tout en rechignant à faire souffrir l'autre dans la bataille judiciaire. Chaque acte sonne autant comme une attaque éperdue que comme un désespoir profond. Le récit est qui plus est clairsemé de sujets familiaux là encore très universels, tels que le divorce, la sénilité, la grossesse, alimentés par l'intrigue principale et traités avec une belle cohérence. Le tout est relevé par les performances puissantes des acteurs, dressant des personnages injuriés et injuriant, sans cesse déchirés par les autres ou par eux-mêmes dans cette lutte sans vainqueur.

"Une Séparation" est un film qui vogue entre le drame de moeurs et une sorte de thriller judiciaire avec une aisance remarquable. Il apporte qui plus est une lumière troublante de sincérité sur la vie en Iran, loin des considérations polémiques habituellement rattachées à ce pays. Ici, c'est un débat éthique universel qui se met en place à travers les intérêts de deux partis de classes sociales différentes, l'un constamment soucieux d'être sous-estimé, et l'autre piégé entre sa réticence à condamner et son besoin de sauver sa famille. Le scénario distille les éléments de l'affaire, la rendant toujours plus haletante dans un rythme soutenu qui ne laisse la place à aucune longueur. Ce qui marque surtout, c'est l'importance de la subjectivité de chacun : les deux points de vue sont compréhensibles et recevables, il devient clair que l'affaire n'est sûrement qu'un grand malentendu, mais l'enjeu pour chacun est tel que leurs vies en seront bouleversées et qu'ils devront se battre pour leurs intérêts. Pourtant, impossible de discerner avec clarté quelle position la justice devrait prendre, car personne n'est le coupable, personne n'a de mauvaise intention, chacun se bat juste pour survivre, tout en rechignant à faire souffrir l'autre dans la bataille judiciaire. Chaque acte sonne autant comme une attaque éperdue que comme un désespoir profond. Le récit est qui plus est clairsemé de sujets familiaux là encore très universels, tels que le divorce, la sénilité, la grossesse, alimentés par l'intrigue principale et traités avec une belle cohérence. Le tout est relevé par les performances puissantes des acteurs, dressant des personnages injuriés et injuriant, sans cesse déchirés par les autres ou par eux-mêmes dans cette lutte sans vainqueur."A Single Man", Tom Ford

Dans les années 1960, un professeur d'université homosexuel, après avoir perdu l'amour de sa vie dans un accident de voiture, perd aussi l'envie de vivre et décide de régler toutes ses affaires en une dernière journée.

C'est dans un univers grisâtre que Colin Firth, qui a bien vieilli depuis "Bridget Jones" mais qui livre ici une performance spectaculaire de justesse et d'abandon de soi, plante le personnage millimétré de George Falconer, en ses qualités de professeur respecté, de meilleur ami adulé, d'amant rajeuni par la fougue de son élu, de fiotte détestée par ses voisins et d'homme prêt à se dévoiler tel qu'il est, maintenant que plus rien n'a d'importance. C'est tout autant de facettes qui dressent un portrait riche et fort permettant une identification ténue au personnage et renforçant ainsi l'intérêt du film, le tout transpercé par cette tragique prévision du suicide qui fait tout apparaître d'un jour nouveau.

C'est dans un univers grisâtre que Colin Firth, qui a bien vieilli depuis "Bridget Jones" mais qui livre ici une performance spectaculaire de justesse et d'abandon de soi, plante le personnage millimétré de George Falconer, en ses qualités de professeur respecté, de meilleur ami adulé, d'amant rajeuni par la fougue de son élu, de fiotte détestée par ses voisins et d'homme prêt à se dévoiler tel qu'il est, maintenant que plus rien n'a d'importance. C'est tout autant de facettes qui dressent un portrait riche et fort permettant une identification ténue au personnage et renforçant ainsi l'intérêt du film, le tout transpercé par cette tragique prévision du suicide qui fait tout apparaître d'un jour nouveau.

Ces différentes identités de George Falconer se révèlent d'autant plus précisément dans ses interactions, avec les quelques personnages (dont le faible nombre rend le fonctionnement impeccable du scénario d'autant plus méritoire), bien sûr portés par l'excellent jeu de la flamboyante Julianne Moore et du sincère Nicholas Hoult, ou encore par l'apparition remarquée du magnifique Lee Pace (LEE JE T'AIME EPOUSE MOI!!). Dans chacune de ces relations, courte ou longue, que le personnage entretient à travers cette journée fatidique, sont traités en profondeur les thèmes sous-jacents ; on pense notamment à la passion dans l'amitié qu'il entretient avec Charley, dont les sentiments varient entre l'amitié, l'amour, la jalousie et la rage. Ou encore l'admiration polie pour le beau Carlos, les souvenirs mélancoliques de son Jim, et enfin, bien sûr, et c'est peut-être le plus troublant, le charme innocent de Kenny. Les dialogues sont excellents et sont la base de la qualité du film, parce qu'ils permettent le développement harmonieux de tous les personnages, la caractérisation de George et la riche construction de la narration. C'est une forte poésie qui ressort d'un récit marqué par de nombreux moments prenants par leur simplicité et leur justesse.

Ces différentes identités de George Falconer se révèlent d'autant plus précisément dans ses interactions, avec les quelques personnages (dont le faible nombre rend le fonctionnement impeccable du scénario d'autant plus méritoire), bien sûr portés par l'excellent jeu de la flamboyante Julianne Moore et du sincère Nicholas Hoult, ou encore par l'apparition remarquée du magnifique Lee Pace (LEE JE T'AIME EPOUSE MOI!!). Dans chacune de ces relations, courte ou longue, que le personnage entretient à travers cette journée fatidique, sont traités en profondeur les thèmes sous-jacents ; on pense notamment à la passion dans l'amitié qu'il entretient avec Charley, dont les sentiments varient entre l'amitié, l'amour, la jalousie et la rage. Ou encore l'admiration polie pour le beau Carlos, les souvenirs mélancoliques de son Jim, et enfin, bien sûr, et c'est peut-être le plus troublant, le charme innocent de Kenny. Les dialogues sont excellents et sont la base de la qualité du film, parce qu'ils permettent le développement harmonieux de tous les personnages, la caractérisation de George et la riche construction de la narration. C'est une forte poésie qui ressort d'un récit marqué par de nombreux moments prenants par leur simplicité et leur justesse.

C'est souvent pour ces instants que Tom Ford lève le gris de sa photographie qui se colore jusqu'à saturation, comme insufflée de vie à nouveau, pendant quelques secondes insuffisantes, par un procédé cinématographique intéressant mais parfois trop utilisé. C'est d'ailleurs là un des très rares reproches qu'on pourra faire à une réalisation à la fois sobre et inventive, discrète et torturée, tout comme son personnage principal, qui évolue dans des décors années 60 qui contribuent largement au charme esthétique du film.

Si on pourrait reprocher à première vue une fin qui tomberait trop à point, le second visionnage corrigera ce point de vue erroné tant plusieurs indices sont dispersés avec goût et subtilité dans tout le métrage. Ne reste alors que l'émotion pure face à une telle précision dans la beauté des sentiments.

C'est dans un univers grisâtre que Colin Firth, qui a bien vieilli depuis "Bridget Jones" mais qui livre ici une performance spectaculaire de justesse et d'abandon de soi, plante le personnage millimétré de George Falconer, en ses qualités de professeur respecté, de meilleur ami adulé, d'amant rajeuni par la fougue de son élu, de fiotte détestée par ses voisins et d'homme prêt à se dévoiler tel qu'il est, maintenant que plus rien n'a d'importance. C'est tout autant de facettes qui dressent un portrait riche et fort permettant une identification ténue au personnage et renforçant ainsi l'intérêt du film, le tout transpercé par cette tragique prévision du suicide qui fait tout apparaître d'un jour nouveau.

C'est dans un univers grisâtre que Colin Firth, qui a bien vieilli depuis "Bridget Jones" mais qui livre ici une performance spectaculaire de justesse et d'abandon de soi, plante le personnage millimétré de George Falconer, en ses qualités de professeur respecté, de meilleur ami adulé, d'amant rajeuni par la fougue de son élu, de fiotte détestée par ses voisins et d'homme prêt à se dévoiler tel qu'il est, maintenant que plus rien n'a d'importance. C'est tout autant de facettes qui dressent un portrait riche et fort permettant une identification ténue au personnage et renforçant ainsi l'intérêt du film, le tout transpercé par cette tragique prévision du suicide qui fait tout apparaître d'un jour nouveau. Ces différentes identités de George Falconer se révèlent d'autant plus précisément dans ses interactions, avec les quelques personnages (dont le faible nombre rend le fonctionnement impeccable du scénario d'autant plus méritoire), bien sûr portés par l'excellent jeu de la flamboyante Julianne Moore et du sincère Nicholas Hoult, ou encore par l'apparition remarquée du magnifique Lee Pace (LEE JE T'AIME EPOUSE MOI!!). Dans chacune de ces relations, courte ou longue, que le personnage entretient à travers cette journée fatidique, sont traités en profondeur les thèmes sous-jacents ; on pense notamment à la passion dans l'amitié qu'il entretient avec Charley, dont les sentiments varient entre l'amitié, l'amour, la jalousie et la rage. Ou encore l'admiration polie pour le beau Carlos, les souvenirs mélancoliques de son Jim, et enfin, bien sûr, et c'est peut-être le plus troublant, le charme innocent de Kenny. Les dialogues sont excellents et sont la base de la qualité du film, parce qu'ils permettent le développement harmonieux de tous les personnages, la caractérisation de George et la riche construction de la narration. C'est une forte poésie qui ressort d'un récit marqué par de nombreux moments prenants par leur simplicité et leur justesse.

Ces différentes identités de George Falconer se révèlent d'autant plus précisément dans ses interactions, avec les quelques personnages (dont le faible nombre rend le fonctionnement impeccable du scénario d'autant plus méritoire), bien sûr portés par l'excellent jeu de la flamboyante Julianne Moore et du sincère Nicholas Hoult, ou encore par l'apparition remarquée du magnifique Lee Pace (LEE JE T'AIME EPOUSE MOI!!). Dans chacune de ces relations, courte ou longue, que le personnage entretient à travers cette journée fatidique, sont traités en profondeur les thèmes sous-jacents ; on pense notamment à la passion dans l'amitié qu'il entretient avec Charley, dont les sentiments varient entre l'amitié, l'amour, la jalousie et la rage. Ou encore l'admiration polie pour le beau Carlos, les souvenirs mélancoliques de son Jim, et enfin, bien sûr, et c'est peut-être le plus troublant, le charme innocent de Kenny. Les dialogues sont excellents et sont la base de la qualité du film, parce qu'ils permettent le développement harmonieux de tous les personnages, la caractérisation de George et la riche construction de la narration. C'est une forte poésie qui ressort d'un récit marqué par de nombreux moments prenants par leur simplicité et leur justesse.

C'est souvent pour ces instants que Tom Ford lève le gris de sa photographie qui se colore jusqu'à saturation, comme insufflée de vie à nouveau, pendant quelques secondes insuffisantes, par un procédé cinématographique intéressant mais parfois trop utilisé. C'est d'ailleurs là un des très rares reproches qu'on pourra faire à une réalisation à la fois sobre et inventive, discrète et torturée, tout comme son personnage principal, qui évolue dans des décors années 60 qui contribuent largement au charme esthétique du film.

Si on pourrait reprocher à première vue une fin qui tomberait trop à point, le second visionnage corrigera ce point de vue erroné tant plusieurs indices sont dispersés avec goût et subtilité dans tout le métrage. Ne reste alors que l'émotion pure face à une telle précision dans la beauté des sentiments.

"Animal Kingdom", David Michôd

"Animal Kingdom" n'est que le premier film de David Michôd, et c'est assez surprenant quand on voit à quel point il est déjà très, très bon. L'histoire d'une famille de criminels chez qui est envoyé un taciturne neveu éloigné après le décès de sa mère - avec un synopsis tel que celui-ci, beaucoup d'écueils apparaissaient à éviter, et le film a le talent de tous les surpasser de haut.

Il s'agit d'un film cruel, sous tous les augures. La réalisation est froide, dure, directe, fascinante, à l'image du fonctionnement de cette famille singulière. Les plans sont méfiants, les regards sont longs, les couleurs sont glaciales. Le point de vue reste toujours observateur, reculé, presque scientifique, comme une sorte de documentaire animalier, expliquant le nom du film, qui s'intéresserait à cette étrange nature humaine dans ces conditions extrêmes qui révèlent un instinct animal comme valeur première. Jamais la caméra ne suivra les sentiments des protagonistes ; elle se pose juste, là, en témoin silencieux, comme Josh le doit pendant longtemps.

C'est en effet à travers les yeux de ce jeune que le récit se déploie au goutte-à-goutte. Et Josh (James Frecheville, très bon dans ce rôle difficile) observe et ferme les yeux à la fois ; longtemps, il se sent peu concerné par les activités qu'il voit autour de lui. C'est à contre-coeur qu'il participe rarement, mais plus par fainéantise que par questionnement moral. Et c'est avec horreur qu'on le voit se faire emprisonner dans les circonstances, déchiré entre deux chemins, chaque choix l'enfermant dans une situation intenable. Le film arrive à l'implacable et inévitable conclusion qu'il n'est pas possible de s'extirper de ce milieu une fois qu'on y a laissé la moindre trace. C'est donc avec un réalisme captivant et échappant à tous les pièges de ce genre de films que la bataille des clans, des intérêts et des conséquences se déchaîne.

Au milieu de tout ce chaos au ralenti, au-dessus de tous ces personnages intrigants et monstrueux, se trouve Jacki Weaver, au jeu impressionnant à la mesure d'un personnage hors-du-commun à qui elle donne toute sa force. Elle apparaît comme le point fixe, ancrant davantage l'intrigue dans le réel, et faisant de ce film de gangsters un véritable drame réaliste, profond et assurément cruel.

Il s'agit d'un film cruel, sous tous les augures. La réalisation est froide, dure, directe, fascinante, à l'image du fonctionnement de cette famille singulière. Les plans sont méfiants, les regards sont longs, les couleurs sont glaciales. Le point de vue reste toujours observateur, reculé, presque scientifique, comme une sorte de documentaire animalier, expliquant le nom du film, qui s'intéresserait à cette étrange nature humaine dans ces conditions extrêmes qui révèlent un instinct animal comme valeur première. Jamais la caméra ne suivra les sentiments des protagonistes ; elle se pose juste, là, en témoin silencieux, comme Josh le doit pendant longtemps.

C'est en effet à travers les yeux de ce jeune que le récit se déploie au goutte-à-goutte. Et Josh (James Frecheville, très bon dans ce rôle difficile) observe et ferme les yeux à la fois ; longtemps, il se sent peu concerné par les activités qu'il voit autour de lui. C'est à contre-coeur qu'il participe rarement, mais plus par fainéantise que par questionnement moral. Et c'est avec horreur qu'on le voit se faire emprisonner dans les circonstances, déchiré entre deux chemins, chaque choix l'enfermant dans une situation intenable. Le film arrive à l'implacable et inévitable conclusion qu'il n'est pas possible de s'extirper de ce milieu une fois qu'on y a laissé la moindre trace. C'est donc avec un réalisme captivant et échappant à tous les pièges de ce genre de films que la bataille des clans, des intérêts et des conséquences se déchaîne.

Au milieu de tout ce chaos au ralenti, au-dessus de tous ces personnages intrigants et monstrueux, se trouve Jacki Weaver, au jeu impressionnant à la mesure d'un personnage hors-du-commun à qui elle donne toute sa force. Elle apparaît comme le point fixe, ancrant davantage l'intrigue dans le réel, et faisant de ce film de gangsters un véritable drame réaliste, profond et assurément cruel.

vendredi 8 juillet 2011

Keren Ann + Lail Arad au Palais des Sports de Desvres, 07/07/11

Le Festival de la Côte d'Opale est assurément (!) un bienfait pour la région. Porté par un organisateur compétent et cultivé, il est toujours programmé avec goût, jusqu'à l'association des chanteurs pour les soirées. Cette soirée "très anglo-saxonne" en a encore été la preuve.

Cela ne partait pas forcément bien, surtout à cause du lieu : le Palais des sports. Soupir. Pourquoi le monde s'entête-t-il à faire de la musique dans des endroits adaptés à des activités bien moins artistiques ? Sans surprise, l'acoustique y était très mauvaise ; même si beaucoup de gens ont trouvé que le son avait été bien géré, surtout à nos bonnes places, en ce qui me concerne, c'est peut-être le concert où mes oreilles ont le plus souffert, sans aucun rapport avec la qualité de la musique. Et, en terme de lieu, bon, Desvres, on a vu plus glamour, je pense à la pauvre Keren Ann qui, en transit entre sa tournée américaine et Tel Aviv, arrive dans ce bled paumé... Mais bon. Faisons vivre la Côte d'Opale. Youpi.

La première partie s'appelait donc Lail Arad. Toute jeune chanteuse londonienne, elle était très impressionnée de jouer en France, en première partie de Keren Ann : toute intimidée, elle était d'autant plus touchante. Malgré cela et le public froid et mou comme un yaourt périmé, elle faisait de son mieux pour communiquer avec lui, dans un français approximatif mais adorable, expliquant souvent le sens ou l'origine de ses chansons. Accompagnée de deux charmants musiciens, elle a posé une musique parfois un peu simple mais souvent inventive, avec nombre petits instruments originaux. Sa voix claire, juste et chaude, malgré un manque d'expérience et d'affinement, rappelle beaucoup la talentueuse Regina Spektor. Ses chansons enfin regorgent de phrases bouleversantes de sincérité, leur compréhension étant facilitée par une diction impeccable. Ainsi, cette première partie fut une bonne surprise, au point que j'ai acheté le CD tout de suite après : Lail Arad était là, très touchée, pour dédicacer les exemplaires. J'espère qu'elle aura une carrière suffisamment longue pour pouvoir déployer entièrement son potentiel et affirmer davantage son identité scénique et musicale. En attendant, sa musique légère et ses paroles profondes m'ont satisfait !

En attendant, on a pu voir les trois premiers rangs "réservés" se remplir partiellement de personnes âgées sur leur trente-et-un... Assis au quatrième rang, face au micro, nous espérions qu'ils renverraient à Keren Ann une image suffisamment dynamique - il n'en fut rien, évidemment. Pour ma part, j'ai croisé Keren Ann à côté des toilettes, elle a souri à mon air interloqué. Elle portait une jolie robe noire avec des bottes assorties, et ses cheveux avaient, Dieu merci, retrouvé leur brun naturel sous un chapeau blanc.

Le compte à rebours commence, à partir de 101, nom du dernier album, par la chanson éponyme qui décompte, jusqu'à "1... God". C'est à se demander si Keren Ann se veut divine sur sa première apparition, pour l'excellente chanson "Strange Weather", plus rock que sur l'album mais toujours aussi bouleversante, peut-être même trop pour une ouverture de concert. S'enchaînent alors trois autres chansons très rock, avec un son trop fort dans cette salle inadaptée : c'est parfois plus désagréable qu'autre chose, et si j'ai apprécié le retour de "It ain't no crime", j'ai trouvé que la réorchestration plus complexe la desservait plus qu'autre chose, une simple voix-guitare électrique aurait été largement préférable.

Mais heureusement, après ces quatre chansons, Keren Ann reprend ce qui lui va le mieux : des chansons plus douces, plus intimistes, alternées avec plus de parcimonie avec des chansons plus dynamiques. Je comprends son envie d'expérimenter dans le rock mais sa maîtrise des morceaux doux est telle qu'il ne faudrait tout de même pas s'en priver... C'est donc de merveilleux moments qui ont lieu, notamment sur les chansons plus anciennes, réorchestrées avec beaucoup de goût : c'est le cas de "You and I", "Sailor & Widow", la superbe "Lay your head down", et la tout aussi incontournable que touchante "Not going anywhere". Les chansons du dernier album, efficaces et jolies, ne sont pas trop en reste : la réussite totale de "All the beautiful girls", qui ne m'intéressait pas plus que ça en version studio, ou encore "You were on fire" et "Blood on my hands". J'aurais aimé y voir "Song from a tour bus", mais globalement, j'ai trouvé que le choix des chansons, si leur ordre laissait à désirer, était très bien pensé.

Cependant, la communication avec le public n'est vraiment pas le fort de la chanteuse ; elle donne ainsi une fausse image d'elle : froide, détachée, presque hautaine, qui peine à plaire au public déjà bien trop sage. Heureusement, une excellente réinstrumentation de "My name is trouble" permet de remuer tout ça, aidée aussi par une bluffante reprise d'Alain Bashung ("Je fume pour oublier que tu bois") et même une chanson en français du deuxième album : "Le chien d'avant-garde", qui a fait regretter que Keren Ann n'ait pas davantage exploité ses premiers albums...

Les musiciens (dont Nicolas Fiszmann, aussi musicien de Zazie et Clarika), un peu en retrait mais complices, ne se sont pas imposés face à la belle, toujours affublée d'une guitare, sèche ou électrique, qu'elle maîtrise mieux encore que ce à quoi je m'attendais. Mais, malgré une voix un tout petit peu enrouée, c'est peut-être encore en improvisation a capella que le charme passe le mieux...

C'est donc un bon concert, malgré une salle inadaptée remplie de gens peu motivés qui peineront à communiquer avec la chanteuse, que présente Keren Ann, talentueuse et radieuse. Son concert, bien ficelé, défile tout seul, bien avant d'avoir le temps de compter jusqu'à 101.

Cela ne partait pas forcément bien, surtout à cause du lieu : le Palais des sports. Soupir. Pourquoi le monde s'entête-t-il à faire de la musique dans des endroits adaptés à des activités bien moins artistiques ? Sans surprise, l'acoustique y était très mauvaise ; même si beaucoup de gens ont trouvé que le son avait été bien géré, surtout à nos bonnes places, en ce qui me concerne, c'est peut-être le concert où mes oreilles ont le plus souffert, sans aucun rapport avec la qualité de la musique. Et, en terme de lieu, bon, Desvres, on a vu plus glamour, je pense à la pauvre Keren Ann qui, en transit entre sa tournée américaine et Tel Aviv, arrive dans ce bled paumé... Mais bon. Faisons vivre la Côte d'Opale. Youpi.

La première partie s'appelait donc Lail Arad. Toute jeune chanteuse londonienne, elle était très impressionnée de jouer en France, en première partie de Keren Ann : toute intimidée, elle était d'autant plus touchante. Malgré cela et le public froid et mou comme un yaourt périmé, elle faisait de son mieux pour communiquer avec lui, dans un français approximatif mais adorable, expliquant souvent le sens ou l'origine de ses chansons. Accompagnée de deux charmants musiciens, elle a posé une musique parfois un peu simple mais souvent inventive, avec nombre petits instruments originaux. Sa voix claire, juste et chaude, malgré un manque d'expérience et d'affinement, rappelle beaucoup la talentueuse Regina Spektor. Ses chansons enfin regorgent de phrases bouleversantes de sincérité, leur compréhension étant facilitée par une diction impeccable. Ainsi, cette première partie fut une bonne surprise, au point que j'ai acheté le CD tout de suite après : Lail Arad était là, très touchée, pour dédicacer les exemplaires. J'espère qu'elle aura une carrière suffisamment longue pour pouvoir déployer entièrement son potentiel et affirmer davantage son identité scénique et musicale. En attendant, sa musique légère et ses paroles profondes m'ont satisfait !

En attendant, on a pu voir les trois premiers rangs "réservés" se remplir partiellement de personnes âgées sur leur trente-et-un... Assis au quatrième rang, face au micro, nous espérions qu'ils renverraient à Keren Ann une image suffisamment dynamique - il n'en fut rien, évidemment. Pour ma part, j'ai croisé Keren Ann à côté des toilettes, elle a souri à mon air interloqué. Elle portait une jolie robe noire avec des bottes assorties, et ses cheveux avaient, Dieu merci, retrouvé leur brun naturel sous un chapeau blanc.

Le compte à rebours commence, à partir de 101, nom du dernier album, par la chanson éponyme qui décompte, jusqu'à "1... God". C'est à se demander si Keren Ann se veut divine sur sa première apparition, pour l'excellente chanson "Strange Weather", plus rock que sur l'album mais toujours aussi bouleversante, peut-être même trop pour une ouverture de concert. S'enchaînent alors trois autres chansons très rock, avec un son trop fort dans cette salle inadaptée : c'est parfois plus désagréable qu'autre chose, et si j'ai apprécié le retour de "It ain't no crime", j'ai trouvé que la réorchestration plus complexe la desservait plus qu'autre chose, une simple voix-guitare électrique aurait été largement préférable.

Mais heureusement, après ces quatre chansons, Keren Ann reprend ce qui lui va le mieux : des chansons plus douces, plus intimistes, alternées avec plus de parcimonie avec des chansons plus dynamiques. Je comprends son envie d'expérimenter dans le rock mais sa maîtrise des morceaux doux est telle qu'il ne faudrait tout de même pas s'en priver... C'est donc de merveilleux moments qui ont lieu, notamment sur les chansons plus anciennes, réorchestrées avec beaucoup de goût : c'est le cas de "You and I", "Sailor & Widow", la superbe "Lay your head down", et la tout aussi incontournable que touchante "Not going anywhere". Les chansons du dernier album, efficaces et jolies, ne sont pas trop en reste : la réussite totale de "All the beautiful girls", qui ne m'intéressait pas plus que ça en version studio, ou encore "You were on fire" et "Blood on my hands". J'aurais aimé y voir "Song from a tour bus", mais globalement, j'ai trouvé que le choix des chansons, si leur ordre laissait à désirer, était très bien pensé.

Cependant, la communication avec le public n'est vraiment pas le fort de la chanteuse ; elle donne ainsi une fausse image d'elle : froide, détachée, presque hautaine, qui peine à plaire au public déjà bien trop sage. Heureusement, une excellente réinstrumentation de "My name is trouble" permet de remuer tout ça, aidée aussi par une bluffante reprise d'Alain Bashung ("Je fume pour oublier que tu bois") et même une chanson en français du deuxième album : "Le chien d'avant-garde", qui a fait regretter que Keren Ann n'ait pas davantage exploité ses premiers albums...

Les musiciens (dont Nicolas Fiszmann, aussi musicien de Zazie et Clarika), un peu en retrait mais complices, ne se sont pas imposés face à la belle, toujours affublée d'une guitare, sèche ou électrique, qu'elle maîtrise mieux encore que ce à quoi je m'attendais. Mais, malgré une voix un tout petit peu enrouée, c'est peut-être encore en improvisation a capella que le charme passe le mieux...

C'est donc un bon concert, malgré une salle inadaptée remplie de gens peu motivés qui peineront à communiquer avec la chanteuse, que présente Keren Ann, talentueuse et radieuse. Son concert, bien ficelé, défile tout seul, bien avant d'avoir le temps de compter jusqu'à 101.

lundi 4 juillet 2011

"My Little Princess", Eva Ionesco

"My Little Princess" est l’œuvre autobiographique d'Eva Ionesco, dont l'histoire est déjà connue du grand public puisqu'il s'agit de la fille d'Irina Ionesco, qui l'a mise en scène dans des photos érotiques alors qu'elle n'était qu'enfant. Le film raconte donc l'enfance d'Eva, rebaptisée Violetta, et de sa mère Hanna, photographe fantasque et égotiste.

C'est donc une histoire douloureuse, malsaine et difficile, qui aborde les limites de l'art, de la prostitution, de l'inceste, de la famille, de l'enfance et de l'éducation. La plupart de ces thèmes seront traités avec suffisamment de recul, laissant le spectateur se faire son avis face à ce spectacle, tout de même un peu orienté. Isabelle Huppert (Hanna) y est solaire comme à son habitude, mais semble se reposer sur ses lauriers, avec un rôle un peu trop sur-mesure et mal dirigé, heureusement sauvé par certains moments d'une rare justesse. De son côté, Anamaria Vartolomei (Violetta) y offre le meilleur d'elle-même, aidée par une plastique idéale pour le rôle, mais souffre, en plus de son évident manque d'expérience et d'initiative, là encore de la direction qui semble lui dicter fermement chaque mot et chaque geste.

L'ensemble revêt alors un côté extrêmement kitsch à la fois à travers le jeu et la mise en scène souvent maniérée et maladroite. Cela aurait pu être fort à-propos au vu de l'époque et du style des photographies incriminées, dont l'ampleur aurait pu déborder à travers le film ; mais à force de ne jamais vraiment s'assumer, ce côté désuet donne uniquement une triste impression de fausseté. Si la réalisation, parfois un peu insistante, est bien pensée, inventive et enchaîne des plans très esthétiques portés par une lumière toujours impeccable, la mise en scène plombe le tout : les clichés s'amoncellent, la nuance est inexistante.

La question qui se pose alors est celle du destinataire du film : pourquoi Eva Ionesco fait-elle ce film ? Pourquoi raconter, à qui raconter ? Son évident et normal manque d'objectivité est le responsable des caricatures : le personnage de l'enfant devient la victime violée tandis que la mère apparaît comme le plus atroce des monstres. Ce film est-il alors une catharsis, un réquisitoire envers Irina Ionesco ou souhaite-t-il raconter une réelle histoire ? D'ailleurs, quelles sont les limites entre la fiction et la réalité ? Si certaines scènes sont romancées pour des raisons évidentes de narration, la fin du film voit la même situation se multiplier en longueur par des scènes qui se suivent et se ressemblent, comme un froid récit minutieux de la relation intenable qui a réellement pris place entre la fille et la mère, comme l'envie d'une enfant bafouée de prouver au monde comme sa mère l'a détruite.

Par ailleurs, en racontant cette histoire, Eva Ionesco orchestre Anamaria Vartolomei elle aussi : si le film n'était qu'un échappatoire pour elle, en quoi est-ce que le traitement de cet enfant est justifié ? La jeune actrice est elle aussi filmée en sous-vêtements, dénudée et dans des positions érotiques. Elle doit fumer, embrasser et toucher des hommes, se maquiller, s'habiller comme une femme. Cela donne alors, au long du film, un malaise où on se demande jusqu'où va la mise en abyme : si Violetta le personnage est Eva, qu'en est-il d'Anamaria ? Eva ne devient-elle pas Irina à son tour ?

Ainsi, le film, malgré un intérêt à la fois esthétique et éthique indéniable, peine à s'affirmer, à trouver sa voix, tant il semble encore obnubilé par la seule envie d'émettre l'accusation d'Irina Ionesco, en oubliant de trouver un autre but, un réel message.

C'est donc une histoire douloureuse, malsaine et difficile, qui aborde les limites de l'art, de la prostitution, de l'inceste, de la famille, de l'enfance et de l'éducation. La plupart de ces thèmes seront traités avec suffisamment de recul, laissant le spectateur se faire son avis face à ce spectacle, tout de même un peu orienté. Isabelle Huppert (Hanna) y est solaire comme à son habitude, mais semble se reposer sur ses lauriers, avec un rôle un peu trop sur-mesure et mal dirigé, heureusement sauvé par certains moments d'une rare justesse. De son côté, Anamaria Vartolomei (Violetta) y offre le meilleur d'elle-même, aidée par une plastique idéale pour le rôle, mais souffre, en plus de son évident manque d'expérience et d'initiative, là encore de la direction qui semble lui dicter fermement chaque mot et chaque geste.

L'ensemble revêt alors un côté extrêmement kitsch à la fois à travers le jeu et la mise en scène souvent maniérée et maladroite. Cela aurait pu être fort à-propos au vu de l'époque et du style des photographies incriminées, dont l'ampleur aurait pu déborder à travers le film ; mais à force de ne jamais vraiment s'assumer, ce côté désuet donne uniquement une triste impression de fausseté. Si la réalisation, parfois un peu insistante, est bien pensée, inventive et enchaîne des plans très esthétiques portés par une lumière toujours impeccable, la mise en scène plombe le tout : les clichés s'amoncellent, la nuance est inexistante.

La question qui se pose alors est celle du destinataire du film : pourquoi Eva Ionesco fait-elle ce film ? Pourquoi raconter, à qui raconter ? Son évident et normal manque d'objectivité est le responsable des caricatures : le personnage de l'enfant devient la victime violée tandis que la mère apparaît comme le plus atroce des monstres. Ce film est-il alors une catharsis, un réquisitoire envers Irina Ionesco ou souhaite-t-il raconter une réelle histoire ? D'ailleurs, quelles sont les limites entre la fiction et la réalité ? Si certaines scènes sont romancées pour des raisons évidentes de narration, la fin du film voit la même situation se multiplier en longueur par des scènes qui se suivent et se ressemblent, comme un froid récit minutieux de la relation intenable qui a réellement pris place entre la fille et la mère, comme l'envie d'une enfant bafouée de prouver au monde comme sa mère l'a détruite.

Par ailleurs, en racontant cette histoire, Eva Ionesco orchestre Anamaria Vartolomei elle aussi : si le film n'était qu'un échappatoire pour elle, en quoi est-ce que le traitement de cet enfant est justifié ? La jeune actrice est elle aussi filmée en sous-vêtements, dénudée et dans des positions érotiques. Elle doit fumer, embrasser et toucher des hommes, se maquiller, s'habiller comme une femme. Cela donne alors, au long du film, un malaise où on se demande jusqu'où va la mise en abyme : si Violetta le personnage est Eva, qu'en est-il d'Anamaria ? Eva ne devient-elle pas Irina à son tour ?

Ainsi, le film, malgré un intérêt à la fois esthétique et éthique indéniable, peine à s'affirmer, à trouver sa voix, tant il semble encore obnubilé par la seule envie d'émettre l'accusation d'Irina Ionesco, en oubliant de trouver un autre but, un réel message.

Inscription à :

Articles (Atom)