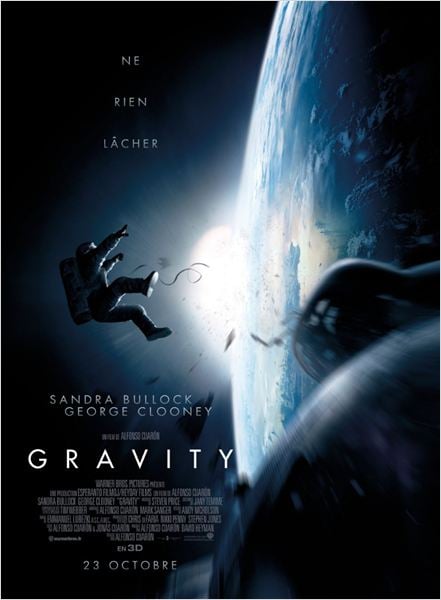

Mettons-nous d'accord tout de suite, et tenons-le-nous pour dit : "Gravity" est très, très joli. Mieux encore : c'est une expérience visuelle inédite qui, à elle seule (et c'est bien là le problème), justifie le détour (et la découverte que les lunettes 3D ne sont plus qu'à un euro, ce qui est toujours ça de pris, (même si personnellement j'avais gardé celles d'"Avatar" dans le tiroir où je range mon passeport pour une raison qui m'est inconnue)). Tout le monde s'accorde à le dire, et à juste titre : la 3D, pourtant bien trop utilisée actuellement dans les UGC et autres Gaumont sans autre raison que celle de l'effet de mode, trouve ici sa raison d'être. Elle est léchée, peaufinée, et aussi fine qu'immanquable.

Tout le film a été pensé pour cette immersion en profondeur du spectateur dans un milieu aussi célèbre qu'inexploré. On flotte, on tourne, on vacille donc avec ces personnages dans l'espace, et de très habiles mouvements de caméra viennent renforcer cette impression insolite qui vaut presque les brûlures oculaires que procure une heure et demie de lunettes 3D poussiéreuses. S'ajoutent à cela des effets spéciaux souvent époustouflants, une mise en scène extraordinaire, au sens premier du terme, et une prouesse technique aussi mystérieuse qu'impressionnante ; et on ne peut nier que le tout nous cloue sur notre siège à de nombreuses reprises. On ne peut pas faire autrement : on est pris en otage avec la protagoniste, car on se prend aussi les mêmes débris en pleine face.

Quel est le problème, alors, me demanderez-vous ? Parce que bon, vous commencez à me connaître, vous savez bien qu'il risque d'y avoir un problème (et puis de toute façon je l'ai glissé au début, pour ceux qui suivent). Et vous avez raison. Tout d'abord, la faiblesse extrême du scénario : au nom de cette beauté visuelle qui reste, quoi qu'on en dise, le but principal du long-métrage, se succèdent sans fin des péripéties répétitives et de plus en plus poussives, ancrant ce supposé chef-d’œuvre dans le genre du film d'action/catastrophe américain lambda. Ces situations périlleuses simplement posées les unes à la suite des autres, sans vraie articulation, laissent Sandra Bullock peiner à trouver une façon crédible de parler toute seule et s'épuisent dans un enjeu qui s'essouffle.

Et on touche ainsi au noyau du problème de "Gravity" : soudain conscient qu'il n'a à proposer que de très jolies images, il veut nous faire avaler la couleuvre qu'il porte un symbolisme profond. Bon, passe encore : la parabole de la femme détruite qui décide de se battre pour la vie, on a fait plus original, mais si ça peut servir de fond à ce charmant écrin, je veux bien prendre. Le problème, c'est que, comme on l'a établi, le film n'est rien d'autre qu'un film d'action catastrophe américain lambda (ou "FACAL" ; j'ai un peu fouillé mon cerveau pour trouver une autre appellation dont le sigle formerait un malicieux "fécal", en vain - cher public, je suis à l'écoute de tes propositions). Aussi quand il veut instiller du symbolisme, il trouve certes quelques clés, mais comme il tient vraiment à ce que tout le monde (même toi, la fille au fond qui commente à voix haute "olala j'ai peur", "ha tu vois je t'avais dit que ce serait lui", "attends j'ai pas compris"...) capte bien le sens de sa métaphore, il commet l'erreur la plus impardonnable : il explique.

Explicitement, comme on raconte pourquoi la blague qu'on vient de raconter et qui vient de faire un flop est drôle, la narration appuie bien sur le symbolisme, le prémâche et le fourgue tout prêt à consommer à son spectateur, histoire que celui-ci ait bien l'impression d'avoir été le témoin d'une œuvre d'art. Dans un film qui contient peut-être quinze minutes de dialogues (ou plutôt de monologues embryonnaires), cela passe encore moins inaperçu. Et on se sent encore plus pris pour des cons, jusqu'à ce que la fin vienne nous rassurer : non, non, c'est pas nous, les cons, c'est bien celui qui a dessiné sur le storyboard les derniers plans, pas peu fier de son choix si audacieux de la contre-plongée. Très honnêtement, ça ne regarde que moi, mais j'aurais préféré mille fois qu'on se contente de me montrer de jolies images, plutôt que d'essayer en plus de me faire croire que le sens profond est d'une intelligence à toute épreuve alors même qu'on l'exhibe avec aussi peu de subtilité.